車海老は出世海老

車海老は出世海老

ぶりやすずきなど稚魚から成魚までの成長段階において異なる名称を持つさかなを出世魚といい、古来から縁起が良いとされ門出を祝う席などの料理に好んで使われています。

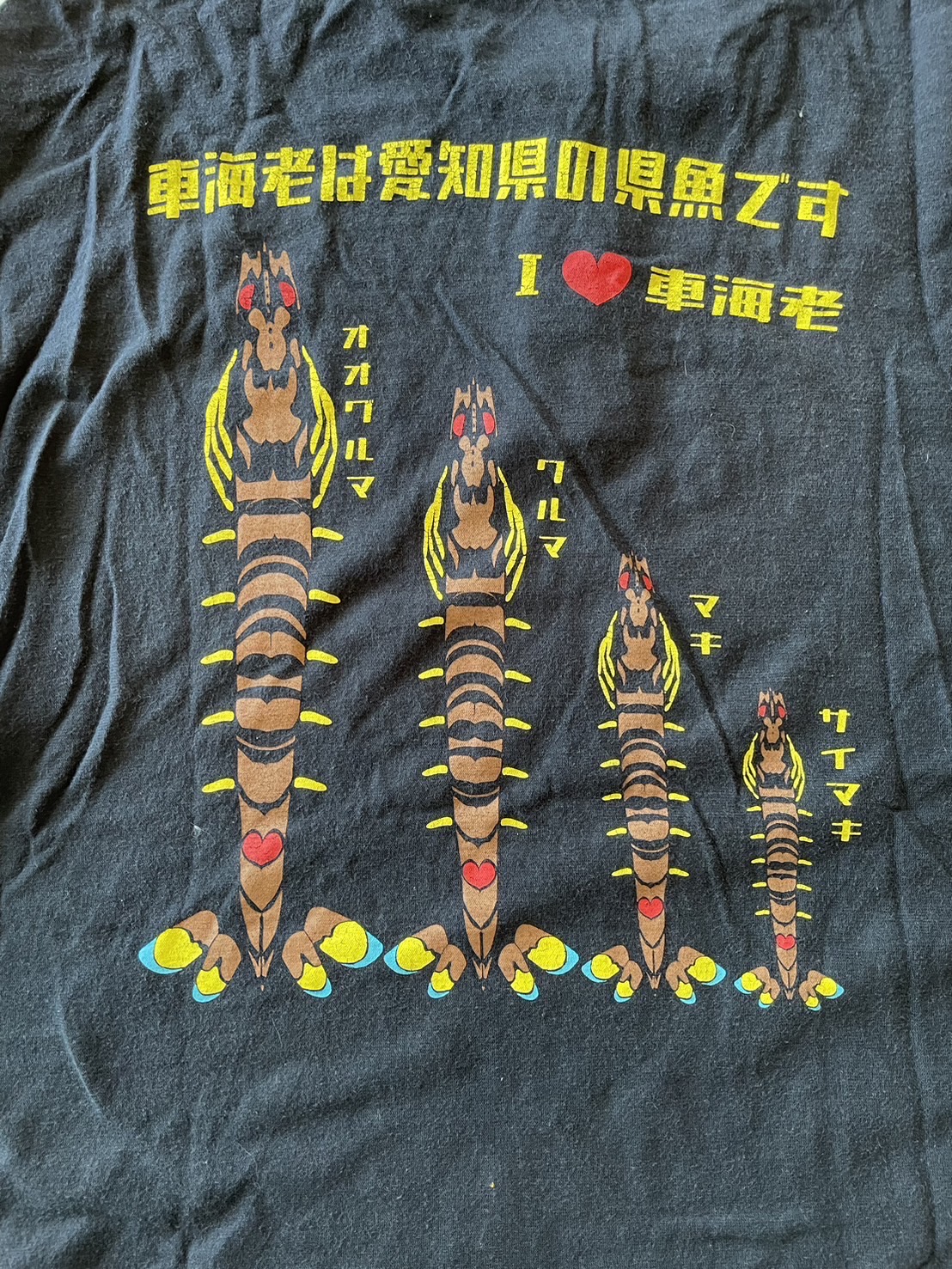

車海老も成長とともに呼び名が変わり、出世海老と呼ばれています。

小さいものから順に

サイマキ、マキ、クルマ、オオグルマと全国では呼ばれています。

愛知県に関しては、クルマがナガセ、オオグルマがオオナガセとも呼ばれています。

地方名で言うとホンエビやマエビ、マダラエビと呼ばれたりします。石川県ではハルエビと呼ぶ事もあると聞いたことがあります。

サイズ感の表現の仕方は、人によってまちまちですが、丸十竹内では

サイマキ・15g以下の稚海老

マキ・20g〜25gくらいのこぶりのえび

クルマ・30g〜40g程の大きいえび

オオグルマは50gをこえるもの、天然に関しては60g以上のもの

というように選別しています。

天然オオグルマに関しては、稀に150gの超特大のものもみかけます。

また、サイズに関して丸十竹内では混乱を避けるために、グラムもしくは型で注文を承っております。

余談ですが、20年くらい前までは、匁で注文をしてこられるお客様もいらしたようです。

ちなみに匁とは、重さの単位の一つで1匁 3.75gです。

型については、1kgで何本入っているかで識別され、20型、30型、40型、50型、60型など海老の大きさによって変わります。

例えば1kgで20本の車えびは20型となります。

では、天然と養殖ではどのような違いがあるのでしょうか?

国内における車えびの天然と養殖との違いはまず、見た目です。

天然車えびは、内湾でも外海でも、共通して言えるのは、養殖に比べて太くて短いです。

天然は三河湾の中から潮の流れにのって外海に出て、色も内湾は縞模様が黒っぽいが、外海に出て成長するに連れ赤茶色が強くなっていきます。

また、縞模様がくっきりとしており、尻尾の色も養殖物と比較すると鮮やかなのが特徴です。

さらに、火を通したときも、天然車えびは縞模様の赤と白のコントラストががくっきりきれいに出て、見た目の美しさも特徴です。

養殖に関しては、丸十竹内では九州地方、沖縄県を中心に山口県、愛媛県などから集まったものを取り扱ってますが、

色目や味に関しては、各メーカーの生産者さまのこだわり、飼育方法、土壌や飼料などの違いがあります。

それに伴って、色目は黒っぽいものから赤っぽいものもあります

養殖メーカーによっては、毎日養殖池に潜って海老の状態をチェックしている生産者様もおられます。

車えびの旬については

天然車えびは年間通して水揚げもあり、味も変わらず美味しいですが、

旬を水揚げ量が多くお値打ちに手に入れる時期と考えるなら

7月〜10月です。

養殖車えびも年間通して出荷されますが、

気温の高い時期は着荷状態もあまり良くないため、その点で良い状態を旬と考えるならば、10〜3月と言えます。

当社は、どちらも安定供給できる環境にあり1年を通して自然の恵みと生産者さまに感謝しながら皆様に車えびをお届けすることができています。

車えびの流通

日本で流通されている国産の車海老は8割が養殖で天然物はかなりの希少です。

天然ものは冬場は水揚げも少なく年間通して出荷することはかなり難しく

養殖車えびのメリットは年間通して安定供給ができることだと思います。

国産天然車えびの漁獲量1位の産地は愛知県の年間漁獲量は83 (t)で、全国シェアは約26%です。

愛知県の県魚が車えびなのも納得です。

また、愛知県の主要産地は当社のある西尾市を始め蒲郡市、南知多町となっています

丸十竹内のある愛知県三河一色漁港で、水揚げされた数少なく貴重な天然車えびは、全国の高級料亭、お寿司屋さんなどから人気が高く、

ほとんど一般には流通しません。

その理由はやはり値段が高いことと、三河一色漁港から全国の市場に出荷されてしまうため一般の消費者の手に渡らないのが現状です。

今回、当社は一般の方にもお届けすることができるように、ECサイトを立ち上げました。

この、希少で見た目も美しい天然車海老を皆様にぜひ食べていただきたいと思っています。

参考文献

今回は丸十竹内の社長のお話を聞いてこちらを作成しました

著者プロフィール